ブログ

2023.08.19|

コミュニケーション力を上げるには・・・

コミュニケーション力を上げるには・・・ 児童精神科をやっていると、コミュニケーションが苦手、という主訴での相談を多くうけます。 シンプルに、広汎性発達障害(PDD)がベースにあって、コミュニケーションが根本的に苦手な人もいれば、対人緊張が強すぎてうまくコミュニケーションとれないという人もいます。 治療として、なんらかの症状を改善さえることによって、緊張しにくくなったり、情報処理のスピードがあがったり、間接的にコミュニケーション力にプラスに働かせることはできるかもしれません。 ですが、本質的なコミュニケーションする力をつけたければ、経験にまさるものはありません。 当たり前のことなのですが、病院にくると、何かの症状、病気を治す、ということにフォーカスしがちで、当たり前のことを忘れていることが結構あります。 経験、そしてそれをこなした数、つまりは失敗した数、に比例してのに、コミュニケーション力はあがっていきます。 つまりかなり痛みをともなう、ということです。 心にダメージをくらいますが、ダメージくわらないと、筋肉も、メンタルも、コミュニケーション力も、超回復しないわけです。 補助輪つきでまずはスタートするという意味では、心理士の先生や、その他医療スタッフとのコミュニケーションは悪くないと思います。 最近ではVRを使ったSSTなんかもやれたりしますし、序盤はそれでもOKです。 ですが、どこかで補助輪はとらないといけません。 自分のリアルな世界での戦いが、ほんとうの力をつけてくれます。 児童精神科だと、子どもたちに対してこのような話をすることが多いですが、何歳になってもそれは変わらないと思います。 コミュニケーションも、数学と同じで、理論だけでなく、暗記がものをいいます。 パターン化することがある程度はできます、が、やはりそのためには量が必要です。統計学的に有意差がでるにも、サンプル数が必要なのと同じです。 医療法人永朋会 理事長 加藤晃司

当院ホームページはこちらより

https://wako-psy-clinic.com

医療法人永朋会 和光医院

児童精神科・精神科・心療内科

〒464-0092

愛知県名古屋市千種区茶屋が坂1丁目12番2号

電話 : 052-712-1777

地下鉄名城線「茶屋ヶ坂」駅 1番出口より徒歩3分

地下鉄名城線「砂田橋」駅 1番出口より徒歩10分

受診される方へ

初めて受診される方

当院は予約制をとっておりますが、初診の場合は若干のお時間をいただくこととなり、お待ちいただくことがあります。スムーズにご案内する為に、WEB問診のご利用をおすすめいたします。

WEB問診はこちら >

初診予約は電話にてお願いします。

再診される方

お電話もしくは予約システム(チェック・オン)から予約を取ることもできます。予約の変更や取り消しをご希望の場合には、診療時間内に受付にお電話いただくか、予約システムから変更・取り消しを行ってください。

パソコン・携帯から簡単にご予約できます。

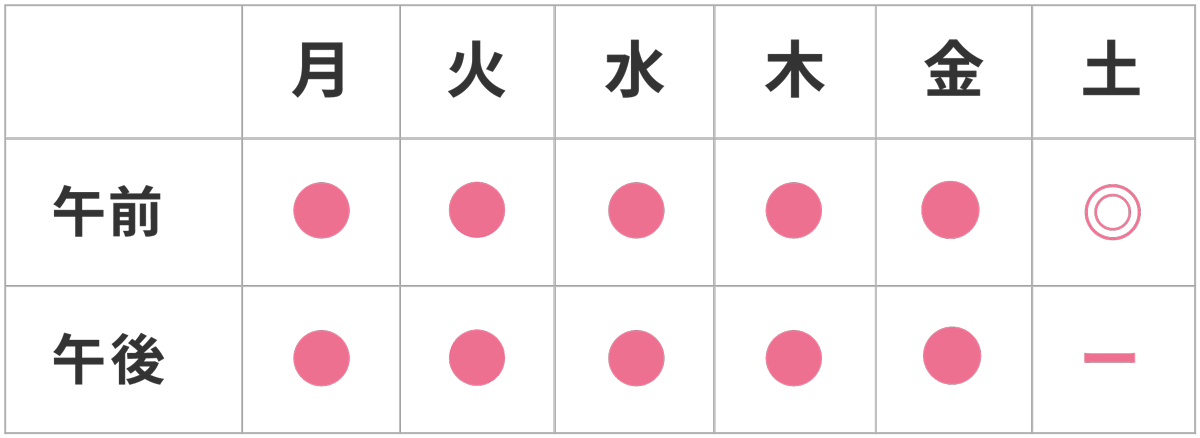

和光医院 診療時間のご案内

【診療時間】

午前 9:00〜13:00

午後 15:00〜18:00

土曜 9:00〜14:00

【休診日】 日・祝日

患者様へのご案内

- 明細書について:当院では、療養費規則に基づき明細書の発行を無料で行っています。

- 一般名による処方について:後発医薬品が存在する場合は、商品名ではなく一般名(有効成分名)で処方することがあります。

- 医療情報の活用について:当院では、安心な医療を提供する為、オンライン資格確認や電子処方箋データ等の情報を活用して診療を行っています。